Es gibt gar nicht so wenig weibliche Typedesigner, sie ziehen nur nicht so gerne die Aufmerksamkeit auf sich. Fünf erfolgreiche Schriftgestalterinnen stellen wir Ihnen hier vor.

●Die Zeiten, dass Schriftgestalter Tonnen von Blei schleppen mussten, sind schon lange vorbei, und so richtig schmutzig macht man sich dabei heute auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist das Typedesign nach wie vor von Männern dominiert. Doch die Frauen sind im Kommen. Egal, ob in Blogs, auf Behance oder bei MyFonts, häufiger als früher begegnen einem Entwürfe von Gestalterinnern: Scriptfonts, Letterings, experimentelle Typen, aber auch ganze Textfamilien. Dazu haben nicht nur die durch Internet und Social Media wesentlich vereinfachten Publikationsmöglichkeiten beigetragen, sondern auch die Öffnung verschiedener Länder.

»Global betrachtet wächst der Anteil weiblicher Schriftgestalter«

So zeigen beispielsweise immer mehr Typedesignerinnen aus Russland Präsenz in Europa – eine erfreuliche Tendenz. »Global betrachtet wächst der Anteil weiblicher Schriftgestalter«, bestätigt Andrea Tinnes. Die Professorin für Schrift und Typografie an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle warnt aber vor zu viel Euphorie: »Wenn man sich etwa das aktuelle ›Yearbook of Type‹ von Slanted anschaut, finden wir dort einen Frauenanteil von etwa 12 Prozent. Es ist also noch ein weiter Weg.« Auch beim Schriftencontest des TDC New York überwiegen die männlichen Gewinner deutlich.

Ganz unabhängig vom Geschlecht hat Typedesign in den letzten Jahren einen enormen Boom erlebt. »Das Interesse an Alphabeten und nicht lateinischen Zeichensystemen ist enorm gestiegen«, so Andrea Tinnes. In den Kommunikationsdesignstudiengängen gibt es entsprechend mehr Angebote, die Masterprogramme der University of Reading, der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK) und der Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) verzeichnen großen Zuspruch. »Damit steigt unweigerlich auch der Anteil an Gestalterinnen – und das ist gut so.«

In den Masterkursen in Den Haag und Reading ist der Anteil von Frauen und Männern in etwa ausgeglichen, an den Hochschulen allgemein sind es sogar deutlich mehr Frauen als Männer, die ein Designstudium beginnen. Tatsächlich hat Andrea Tinnes beobachtet, dass ausgesprochen viele Studierende, unabhängig vom Geschlecht, typografiebegeistert sind. »Das grundsätzliche Interesse für Schriftgestaltung ist gleich verteilt; das weitergehende, vertiefte Arbeiten, also die intensive Fokussierung auf Schriftentwicklung, findet sich aber vor allem bei männlichen Studenten. Das muss ich leider so feststellen.«

Wenn Nora Gummert-Hauser, Professorin für Typografie und Editorial Design an der Hochschule Niederrhein in Krefeld, einen Typedesignkurs anbietet, belegen diesen ungefähr gleich viele Studentinnen und Studenten, aber nur wenige halten durch. »Wenn es ans Feintuning geht, fehlt – egal, ob Mann oder Frau – oft der letzte Biss. Und von diesen wenigen gibt es dann auch nur einen geringen Prozentsatz von Begeisterten, die sich vorstellen, daraus einen Job fürs Leben zu machen.«

Im Gespräch hatte die Professorin zunächst nicht den Eindruck, dass Frauen heute als Typedesignerinnen stärker öffentlich wahrgenommen werden. Als sie aber daraufhin das »Typodarium 2014« genauer unter die Lupe nahm, stellte sie fest, dass dort 47 Frauen an 72 Tagen vertreten sind, auf 365 Tage hochgerechnet gut 20 Prozent. Nicht ausgeglichen, aber doch mehr, als sie erwartet hatte. »Ob dies Eintagsfliegen sind, also Einzelentwürfe, die aus Lust und Laune heraus entstanden sind, oder ob es sich hierbei um Frauen handelt, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, weiß ich allerdings nicht.«

Die Herangehensweise an Schriftgestaltung unterscheidet sich bei Männern und Frauen nicht: »Das ist individuell unterschiedlich. Es gibt die experimentellere Fraktion, die keine Angst hat, sich die Finger schmutzig zu machen, und die anderen, die sich lieber direkt auf die digitalen Zeichenwege begeben und ohne Apfel-Z nicht überleben könnten. Egal, wie der Beginn ist, nachher landen sie alle bei FontLab«, so Nora Gummert-Hauser.

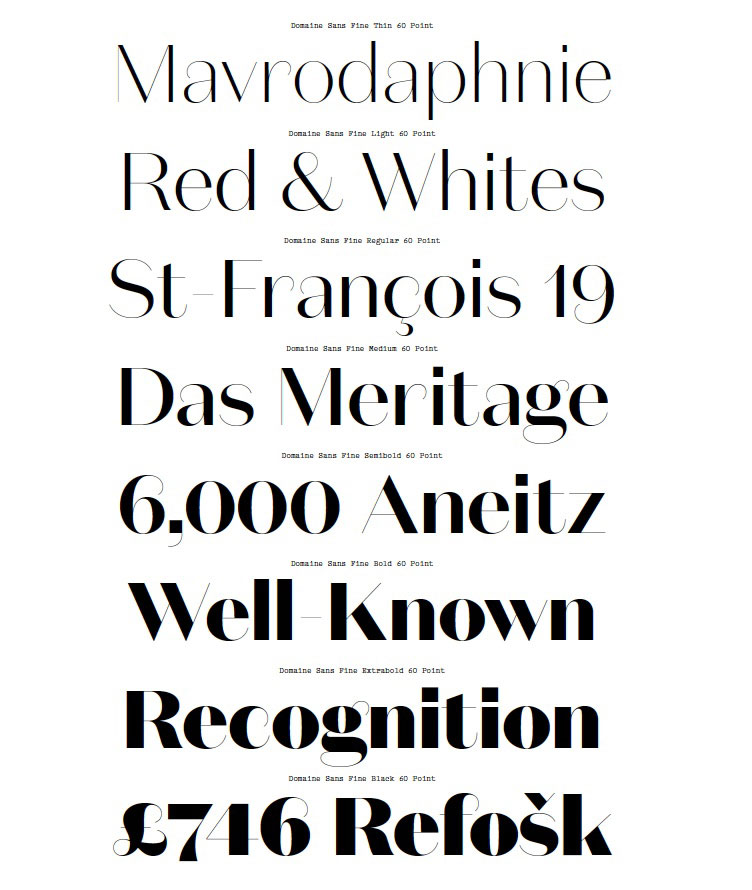

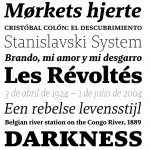

Dennoch werden weibliche Typedesigner gerne mit Script- und Ornamentfonts in Verbindung gebracht. »Es ärgert mich, dass durch solche Zuordnungen Geschlechterklischees verfestigt und Konnotationen weitergeführt werden. Zum Beispiel dass geschriebene, organisch-florale Formen als weiblich gelten, während fette, serifenbetonte Schriften männlich wirken«, kritisiert Andrea Tinnes.

»Geschriebene, organisch-florale Formen gelten als weiblich, während fette, serifenbetonte Schriften männlich wirken«

Die Kursergebnisse an der Hochschule Niederrhein bestätigen diese Zuordnung nicht. »Trotzdem scheint es ein häufiges Phänomen zu sein«, meint Nora Gummert-Hauser. Zum einen habe dies wohl mit dem gestalterischen Retrotrend der letzten fünf Jahre zu tun, der Lettering und Kalligrafie zu einem Hype verhalf, zum anderen mit einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Regression. »Das zeigt sich in der Mode (Spitzen und Rüschen), bei der Farbe der Kleidung (rosa, mit und ohne Punkten), Schulbüchern (rosa und hellblaue Lernhefte für Mädchen und Jungen getrennt, sogar mit unterschiedlichen redaktionellen Inhalten) oder Museumseröffnungen (Barbie Dreamhouse in Berlin-Mitte). Was soll ich sagen? Wir waren schon mal deutlich weiter.«

Eines zumindest ist sicher: Es gibt mehr Typedesignerinnen, als wir annehmen. Bei TypeTogether arbeiten außer den Gründern Veronika Burian und José Scaglione vier Mitarbeiter, alles Frauen; bei The Font Bureau in Boston vier Männer und drei Frauen; bei Dalton Maag in London achtzehn männliche und sieben weibliche Typedesigner; und bei Monotype sind drei von sechzehn Typedesignern weiblich. Warum man von all diesen Frauen nur so wenig hört, fasst Nora Gummert-Hauser sehr treffend zusammen: »In dieser Branche ist es immer noch ein wenig wie früher: Die männlichen Plaudertaschen stehen an der Front und machen Wind, die weiblichen Ameisen machen die Arbeit.«

Die fünf Typedesignerinnen, die wir Ihnen hier vorstellen, haben ganz unterschiedliche Ansätze, scheren sich aber allesamt überhaupt nicht um Geschlechterklischees. Es eint sie die Liebe zur Schrift und ein Faible für detailgenaues Arbeiten. Und sie verdienen Geld damit!